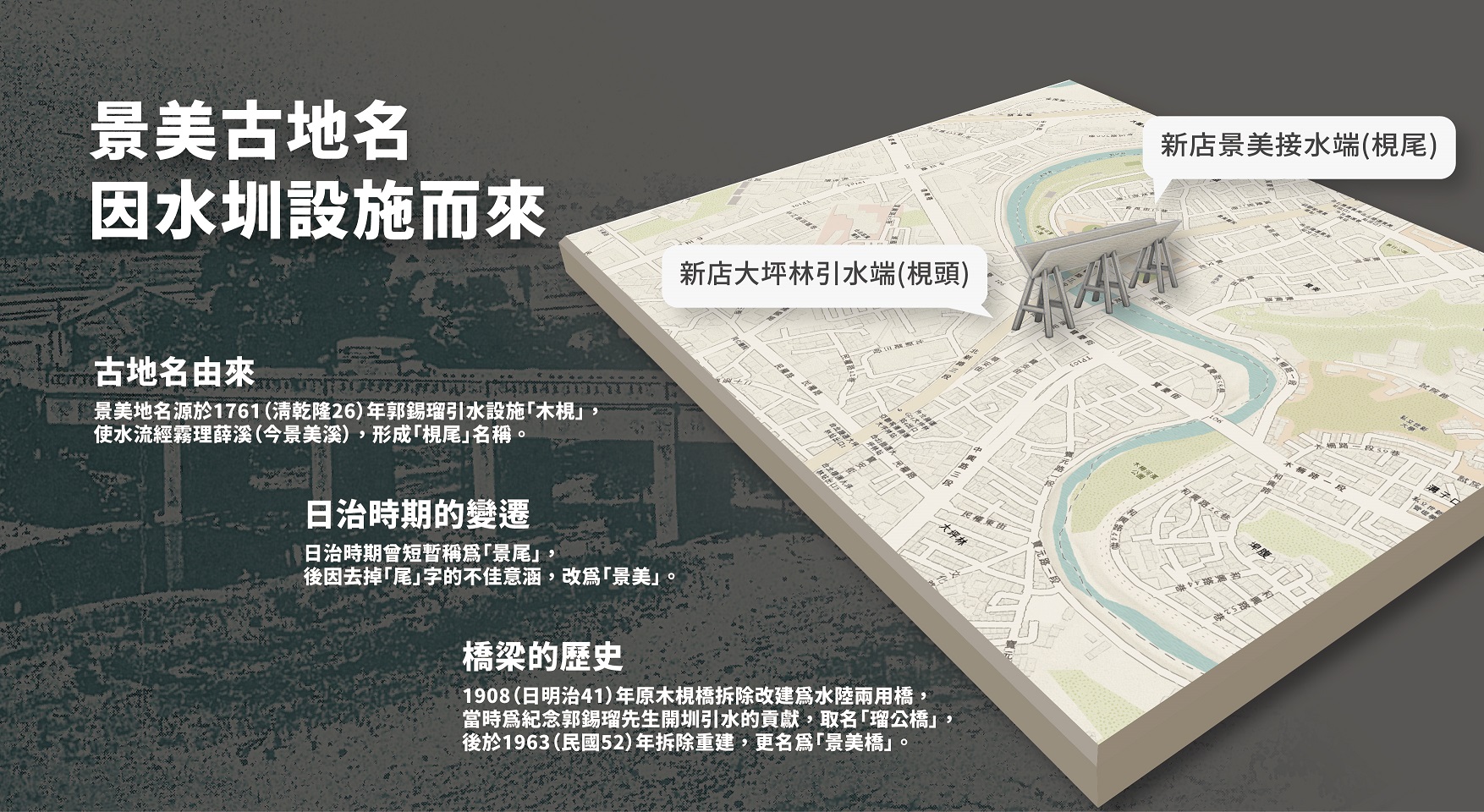

1761(清乾隆26)年郭錫瑠以「木梘」跨越霧理薛溪(今景美溪),將水源引至梘尾(今景美街)。木梘為一座水路橋,以木樁和木板構成ㄩ型槽,架跨於溪河之上,讓灌溉用水通過。當時人們將新店大坪林引水端稱為「梘頭」,過景美溪因為木梘的尾端,而稱為「梘尾」。

通常橋的命名是由地名而來,然而此處卻相反,景美地名是因橋演變而來,在地名歷史中實為罕見。日治時期報紙與臺灣堡圖曾短暫出現「景尾」,隔年又修正回「梘尾」,而後由於日文中沒有「梘」字,加以其於台語讀音與「景」相同,遂更名為「景尾」。

民國39年,推行地方自治,因行政區域調整,自原深坑鄉轄區獨立為鎮,地方人士認為「尾」字有沒落、末路等不好的涵義,「景尾」聽起來更有風景最差之意,因而倡議更名為「景美」。然而直至今日,景美的台語發音仍以「梘尾」(Kíng-bué或Kíng-bé)稱之。

1908(日明治41)年原木梘橋拆除改建為水陸兩用橋,橋面供人車通行,橋下設輸水幹線連接灌溉渠道,當時為紀念郭錫瑠先生開圳引水的貢獻,取名「瑠公橋」,是臺灣首座鋼筋混凝土橋,對景美、新店兩地交通極為重要。民國52年因瑠公橋經常氾濫成災,於是拆除重建,改為單純的交通橋樑,灌溉水圳改採另接管線送水,更名為「景美橋」。民國98年,再度施工而成為今日的樣貌。

▲景美古地名演變歷程

本文資料來源:

1. 文山學習資訊網,臺北市文山社區大學,https://wenshan.org.tw/wss/index.php/景美地名由來。

2. 《奉獻 從農民到全民─瑠公圳開圳二八O年紀念特刊》,臺北市瑠公農田水利會。

3. 《瑠公報導》,37期,農業部農田水利署瑠公管理處。

瑠公報導

瑠公報導