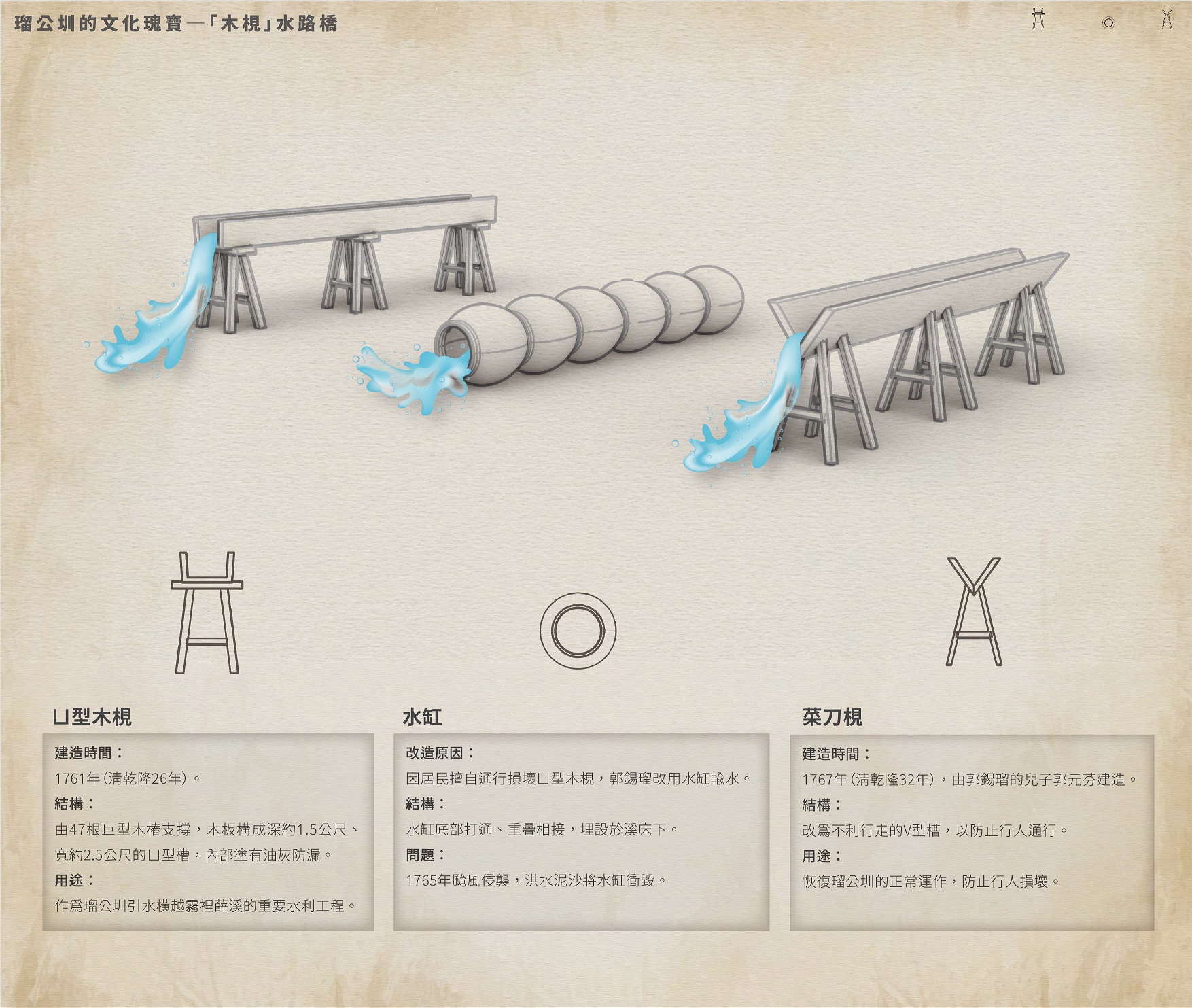

「木梘」為郭錫瑠於1761(清乾隆26)年興建的水路橋,是瑠公圳引水橫越霧裡薛溪(今景美溪)的重要水利工程。這座作為運送水源的重要橋梁,是以47根、長約10公尺的巨型木樁,立於河床上,再將以木板構成深約1公尺半、寬約2公尺半的ㄩ型槽架設其上,橫跨溪河,讓灌溉用水通過,而為防漏水,ㄩ型槽內部還塗上一層油灰。

不料由於當時溪流間沒有其他橋梁,居民便擅自將平底水橋的木梘作為往來便道,因人為踩踏而經常損壞,無法正常輸送灌溉水源。為此郭錫瑠重新設計輸水暗管,他將水缸底部打通、重疊相接,埋設於溪床下讓水源通過。然而好景不常,1765(清乾隆30)年,由於颱風侵襲,大量洪水泥沙將水缸衝毀,郭錫瑠為此積憂成疾,以至抑鬱而終。

1767(清乾隆32)年,郭錫瑠的兒子郭元芬繼承其遺志,恢復為以木梘輸水,但他將原本的ㄩ型木梘改為不利行走的V 型菜刀梘,以防止行人通行,也讓瑠公圳終能順利運作。

▲瑠公圳「木梘」水路橋演變歷程

Tips:

為維護通水順暢,木梘有破損時,工人會馬上進行修補,然而當遭遇颱風或大雨時,破損往往會更嚴重,需花費更多時間與精力整修。

為防止木梘被洪水沖毀,先民會於洪水來襲前將之先行拆除,拆卸下的木梘及維修工具則會置放於附近稱為「梘寮」的場所,等待風雨或洪水退卻後再重新組合。

本文資料來源:

1. 文山學習資訊網,臺北市文山社區大學,https://wenshan.org.tw/wss/index.php/木梘的梘寮。

2. 《奉獻 從農民到全民─瑠公圳開圳二八O年紀念特刊》,臺北市瑠公農田水利會。

3. 《臺北市瑠公農田水利會史畫集》,臺北市瑠公農田水利會。

瑠公報導

瑠公報導