清代時期沒有鋼筋水泥與現代機具,先人為了取得珍貴的水資源,運用智慧以木頭、竹子、藤、石頭作為堤壩及其基礎材料,打造灌溉系統圳頭工程。目的在於使溪水保持一定水位,以利導水入圳。

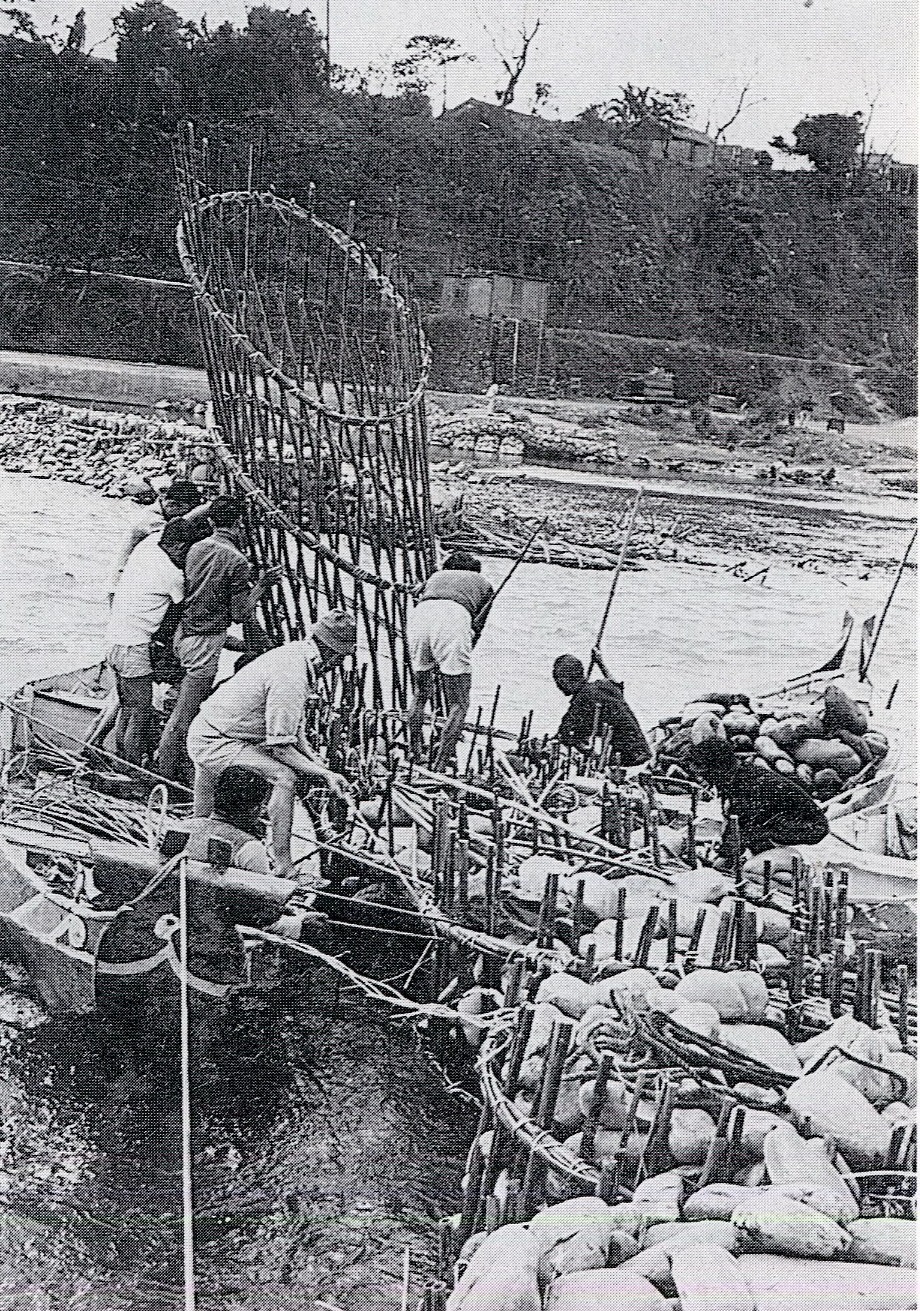

臺灣河道水流湍急者多,普遍常用蛇籠作為圳頭堰體,蛇籠為使用竹與藤編製而成的箱籠,中間填入石塊,使其更加堅固,又稱「石笱」、「壩籠」,今日或稱為「籠仔蒿」、「籠仔筍」,即瑠公圳築壩工法所稱的「竹蛇籠」。竹蛇籠置於溪水中,用以攔住水源、導水入圳,為早期攔水壩(或攔水堰)工法。

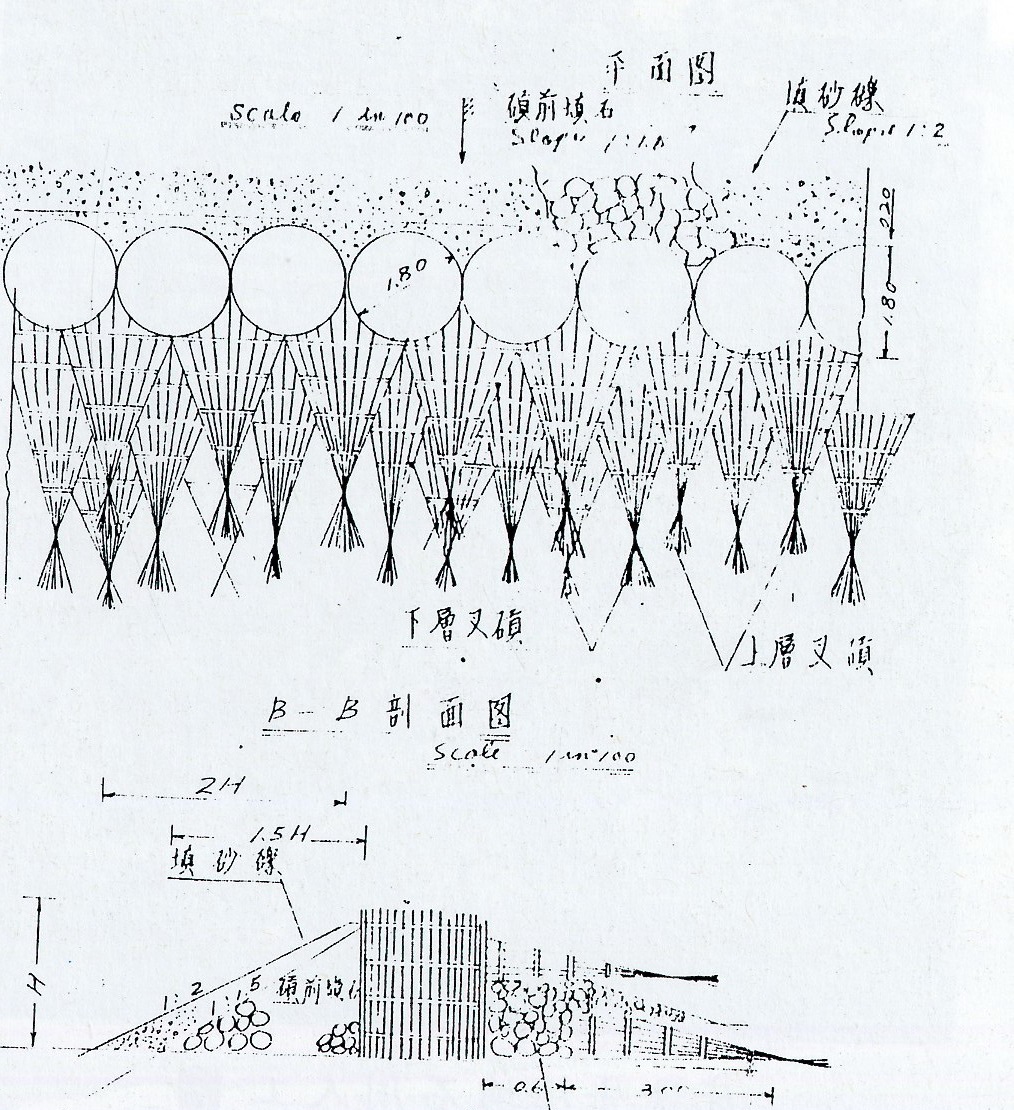

▲ 壩體設計圖

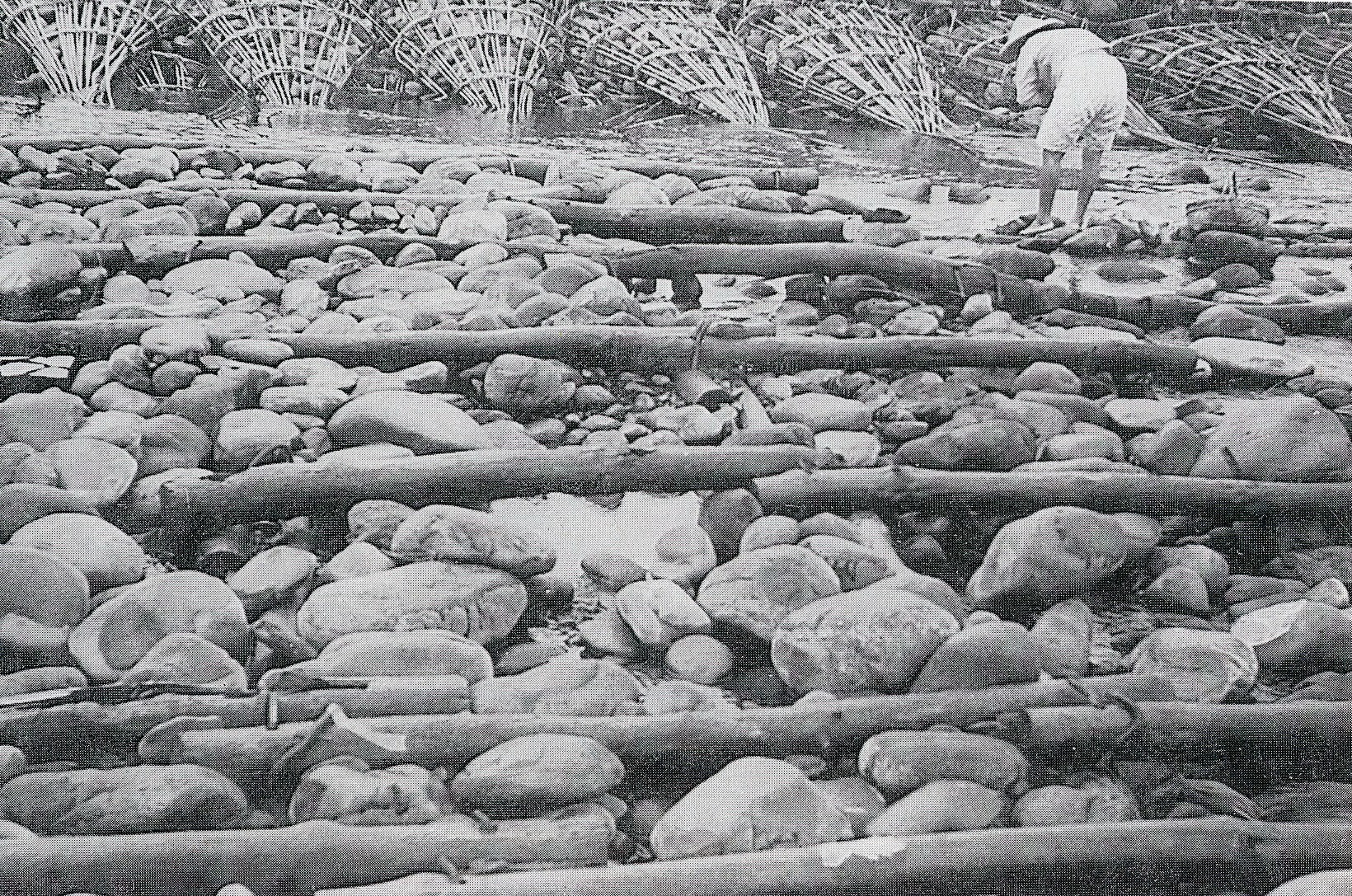

瑠公圳所設置的竹蛇籠有圓柱形及漏斗形兩種形式,由於漏斗造型形似魚尾,又稱為魚尾叉籠。早期築壩前,須在溪床挖掘一條深約1公尺溝渠,先放置以松柏圓木製成橫直交叉的木工沉床,內部填滿石塊,作為放置豎籠(圓柱形竹蛇籠)之基礎,用以鞏固堤壩、穩固溪床。豎籠外再以平躺置放的魚尾叉籠,作為攔水豎籠的護坡,連成一條長堤形的攔水壩。

▲ 碧潭中的攔水壩,圖片中可見圓柱形及漏斗形竹蛇籠

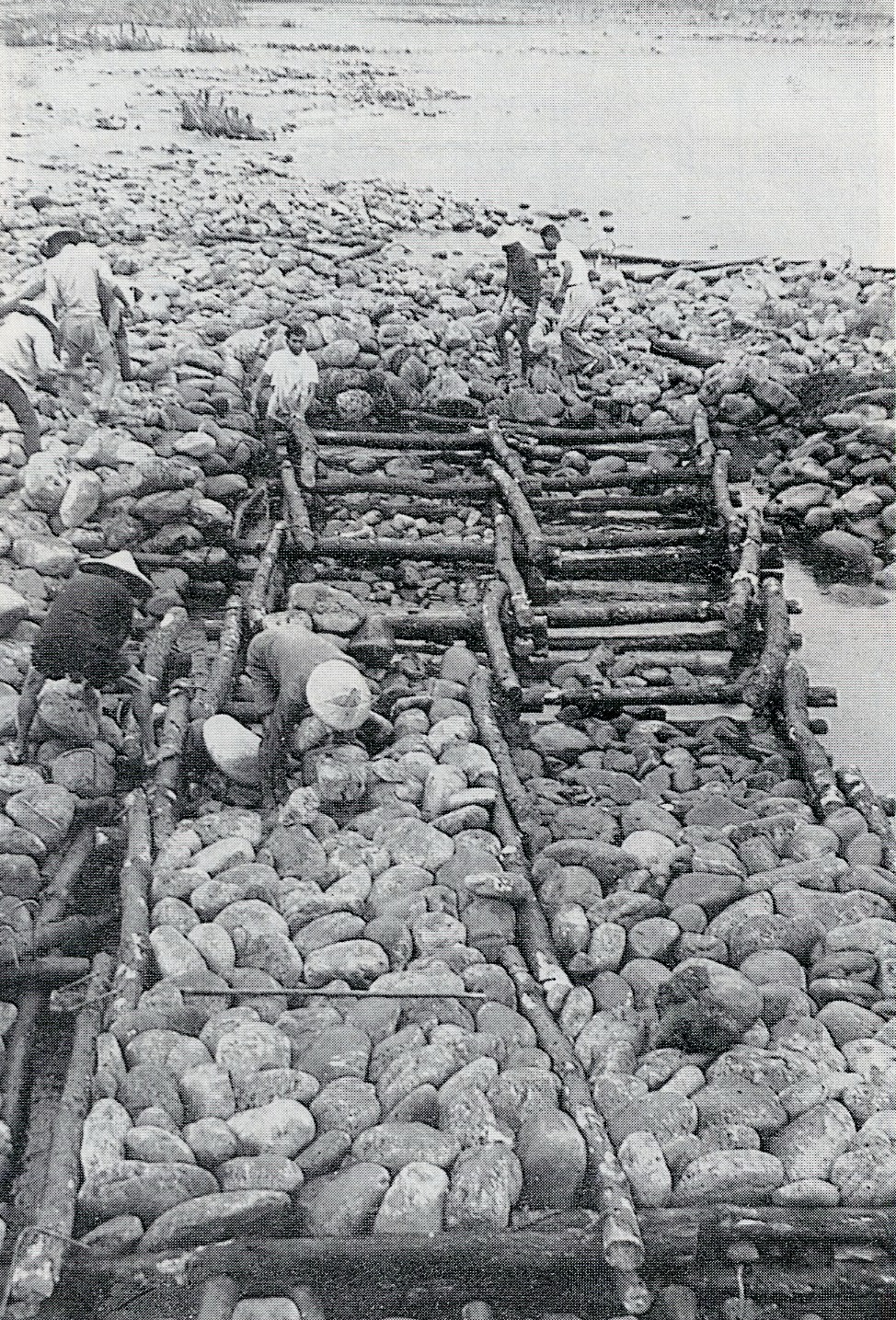

由於攔水壩是以竹蛇籠填石塊或卵石築成,縫隙很多,為減低滲透水量,在大石頭裝滿一層後再填入小石頭,層層疊起,大石頭間的孔隙,用小石頭填入,使之更密實穩固。

▲ 工人以石塊填平沉床

▲ 木工沉床整修

▲ 工作人員置放竹蛇籠

竹蛇籠不僅是具有實質功能的水利設施,也是地方歷史與文化的一部分,更是瑠公圳珍貴的文化資產。

本文參考資料:

1. 《台灣石文化及傳統砌石技術之研究》,孫家珍。

2. 《臺北市瑠公農田水利會史畫集》,臺北市瑠公農田水利會。

瑠公報導

瑠公報導